Los

ferrocarriles surcan los Estados Unidos de costa a costa, llevando el

“progreso” a todos los rincones. El primer ferrocarril transcontinental de

América del Norte unirá, en 1860, las ciudades de Nebraska con Sacramento, en

California. En Rusia, el ferrocarril Transiberiano,

que une Moscú con el puerto de Vladivostok, fue inaugurado en el año 1916

siendo el ferrocarril más largo del mundo con una longitud de 9.600 km. Fue

construido mediante el trabajo forzado de 90.000 hombres y soldados. La

gigantesca Torre Eiffel, de 300 m de altura, fue erigida como ícono al progreso

en París, con motivo de la Exposición Universal de París en el año 1889:

símbolo vivo del poder de la industria de entonces, invirtió 7.300 toneladas de

hierro obtenido de las minas de Lorena y Argelia.Gustave

Eiffel levanta, igualmente en 1886, la estatua de la Libertad, en Nueva York,

con 93 m de altura y un peso de 225 toneladas de hierro. En su tiempo, la estructura de hierro más

alta del mundo. Era la época en que los países

celebraban y aclamaban la llegada del progreso, cualquiera fuera su costo en

hombres o materias primas. No existe por entonces la menor conciencia del daño

ambiental provocado por la consiguiente deforestación y/o el empleo desmedido

del carbón en las fábricas y maquinarias.

Las

primeras voces de alerta ambiental: los pioneros.

Surgen

las primeras voces de alerta. “No todo lo que brilla es oro". “La Decadencia de Occidente” (Der Untergang des Abendlandes), obra del

filósofo e historiador alemán Oswald Spengler inicia en el año 1918 un ciclo de

publicaciones de advertencia. Publicará más

tarde Der Mensch und die Technik (El

Hombre y la Técnica) en 1931, con una potente y elocuente crítica a la técnica

moderna y a las devastadoras consecuencias de su aplicación ya perceptibles en aquel entonces.

Por su parte, el botánico norteamericano Paul Sears (1891-1990), bien conocido en el

ambiente científico por sus estudios de palinología (estudios del polen),

publicará un libro señero, justamente con ocasión de un período de enorme

sequía en los Estados Unidos donde destaca el avance implacable e imparable de

los desiertos en el mundo. Su título: “Deserts

on March”, fue publicado por Island Press en 1935. Libro verdaderamente profético a la luz de la

perspectiva actual de tantos desastres naturales causados en gran medida por la

actividad humana.

En el

año 1956, esto es hace ya más de sesenta años-

aparece una publicación de tipo antropológico que causará gran

impacto. Se trata de la obra publicada por

la Grenner-Gren Foundation editada por William L. Thomas. Su título es ya de

por sí sugestivo y sugerente: Man´s

role in changing the Face of the Earth (El rol del hombre en la modificación de la faz de la tierra), The

University of Chicago Press, 1956). En esta obra, eminentes científicos de

diferentes ramas (desde antropólogos, hasta botánicos y zoólogos) presentan su

visión de la historia del comportamiento humano ante a la naturaleza que les

rodea y sus consecuencias visibles y/o previsibles. En particular, uno de sus autores, el

botánico Paul Sears, se explaya ya en ese año –¡hace más de 64 años! - sobre los

cambios ambientales inducidos por el hombre y su actividad.

En

resumen, recién hacia la década del 1950 del pasado siglo la Humanidad – es

decir, algunos de sus eminentes sabios- empieza a tomar conciencia de que algo grave

está ocurriendo en el Planeta con el empleo y la aplicación masiva,

devastadora, de numerosas nuevas tecnologías y materiales descubiertos y

aplicados sin mayor consideración a su impacto en el planeta.

Introducción. El aspecto negativo del problema.

El tema

de la rápida destrucción de los ecosistemas naturales y su flora y fauna

concomitante, la progresiva desaparición de especies naturales y su impacto en

el hombre del futuro causado tanto por el calentamiento global como por el

dramático crecimiento de la población humana en el planeta, es un tema que

preocupa hoy día profundamente a los científicos de todas las disciplinas, sin

excepción. Desde la geología y geomorfología, la geografía y la bioclimatología

hasta la historia, la antropología, la sociología y la economía, este tema tan

complejo no deja hoy indiferente a nadie. Porque se relaciona estrechamente a

hechos y dramáticas situaciones, visibles a simple vista, incontrovertibles,

pero por desgracia en su inmensa mayoría también incontrolables. Nadie

sensatamente podría atreverse a negarlos hoy so pena de pasar por obtuso o

ignorante. Fuentes confiables señalan que el 93% de los científicos del mundo,

especialistas en el estudio de medio ambiente, están hoy profundamente

convencidos de la llegada del cambio climático y sus efectos devastadores hoy

observables a simple vista. Llegada que tiene todos los visos de quedarse y,

aparentemente, aún de agravarse.

Intentamos

aquí una enumeración somera, seguramente incompleta, de los hechos constatados

que nos preocupan.

“Sintomatología” significa según

el Diccionario de. la Real Academia Española: “El conjunto de los síntomas de una enfermedad”. Como es evidente a

todos que nuestro planeta Tierra está hoy enfermo, y necesita de urgente

medicina, se hace necesario precisar cuáles son los síntomas para poder

diagnosticar con certeza la “enfermedad” que sufre y así atinar al remedio (¡si

es que aún hay remedio a nuestro alcance!).

Los

síntomas más elocuentes (Síntesis).

a) Extensos y desacostumbrados

períodos de sequía en diferentes regiones del mundo. En Chile central llevamos ya

más de 10 años ininterrumpidos de sequía con bajísimos promedios anuales de

precipitación. La década pasada, fue la más seca de toda la historia de Chile. Hay

regiones en nuestro país donde esta falta de agua de lluvia se ha tornado

crítica para la agricultura (en forma particular en la III Región y área norte

de la IV Región, pero hoy (agosto 2019) ya se habla que esta crisis hídrica se

extiende al menos hasta la cuenca del río Maule.

b) mucho mayor frecuencia de

huracanes y tifones de creciente magnitud y potencia destructora en numerosas

regiones del planeta;

c) episodios de alzas

preocupantes de la temperatura más allá de los límites promedio registrados en

distintas partes del globo terráqueo y, a la vez, presencia de inviernos cada

vez más fríos, con potentes tormentas de nieve y granizo;

d) deforestación incontrolada e

incontenible de las grandes selvas primigenias tanto en América como en Asia y

África, sea ésta causada por la minería en gran escala o la extracción del

petróleo y minerales del subsuelo, sea para conseguir, a sus expensas,

dilatadas praderas que alimenten el ganado, las plantaciones masivas de soya u

otros vegetales que la industria moderna y/o la alimentación humana requiere y

exige;

e) acelerada reducción o

desaparición de glaciares milenarios en todos los continentes; rápida disolución

de ingentes masas de hielo polares, o desprendimiento de enormes masas de hielo

continentales como es hoy el caso en el Ártico, en Groenlandia y en la

Antártida;

f) acumulación sin precedentes de

basuras plásticas en nuestros ríos y océanos, llegando su efecto hasta las

islas despobladas más remotas o al fondo de las fosas marinas más profundas. Lo

que está causando graves problemas en la avifauna y en la vida marina en general;

g) incremento nunca antes visto

de ingentes migraciones de masas humanas hambrientas desde los países en guerra

o empobrecidos, del África, Asia o América Latina hacia los estados ricos y

estables del Norte (Europa Occidental o Estados Unidos). Este fenómeno de

masivos desplazamientos humanos lo observamos hoy con enorme preocupación tanto en

las naciones europeas próximas al Mar Mediterráneo como en la frontera entre

México y USA. El Mar Mediterráneo se ha

convertido por este motivo, en los últimos diez o quince años, en un cementerio

para decenas de miles de africanos que en frágiles embarcaciones tratan de

abordar los países del sur de Europa (Italia, España, Francia) para tratar de

llegar a los países de mayor desarrollo como Alemania, Inglaterra o los países

nórdicos. Escapan desesperadamente a la guerra, la inestabilidad e inseguridad

política, o la hambruna de sus países de origen. En su mayor parte son jóvenes;

h) Incendios gigantescos que

destruyen miles de kilómetros cuadrados de flora nativa y vida silvestre en la

costa de California (USA), en Siberia (Rusia), Australia, la Amazonía brasilera

y boliviana, y aún en sectores tan australes como la región de Aysén, en Chile (43º-

49º L.S.).

Fenómenos

recurrentes.

Todos estos fenómenos, que nadie se atrevería a negar hoy, son por desgracia cada vez más recurrentes a escala

mundial y ocupan casi a diario las primeras páginas de los periódicos de todo

el mundo. Hace poco (fines de mayo 2019), varias tormentas o tifones se

descargaron simultáneamente sobre extensas regiones del sur de los Estados

Unidos, situación jamás vista antes en ese país. Las inundaciones en China, en

la India, o Bangladesh son cada vez más destructoras y provocan enormes desplazamientos

humanos. En nuestro país, Chile, el 30-05-2019 se produjo un breve pero

destructor tornado en la ciudad de Los Ángeles (Chile) y a la vez una tromba

marina en Concepción y Talcahuano, fenómenos éstos del todo desconocidos en la

zona, de los que no había recuerdo alguno en el país. Por lo general, estos

fenómenos son conocidos en el mundo, pero su recurrencia, potencia y

agresividad, son ciertamente nuevas.

¿Hacia dónde nos encaminamos?

¿Hacia dónde nos encaminamos al

parecer irremisiblemente?. ¿Qué significa este cambio climático tan repentino y

radical?. ¿Quién o quiénes han sido los causantes de esta peligrosa tendencia?.

¿Cuáles son sus verdaderas causas?. ¿Se trata sólo de un fenómeno natural y,

por ende, imposible de prevenir o contrarrestar?. ¿O es posible frenar o al

menos suavizar y/o atenuar esta tendencia devastadora?. ¿Es éste, por fin, un

fenómeno meramente transitorio o llegó para quedarse definitivamente y al cual las

próximas generaciones humanas tendrán que acostumbrarse?. Son éstas, preguntas

que nos surgen espontáneamente una y otra vez y frente a las cuales nadie tiene,

en la actualidad, respuestas contundentes o seguras.

Efectos

destructores a la vista.

Sus efectos destructores están a

la vista y los destacan los Noticieros de todo el mundo día a día: cambio

visible del clima en todos los rincones de la tierra; alza constante del nivel

de las aguas de los océanos con amenaza cierta de una próxima desaparición de

islas oceánicas, playas y puertos; destrucción masiva de plantaciones de

especies de frutales o cereales por efecto de potentes heladas o granizadas intempestivas;

devastación de ciudades cercanas a los grandes ríos por efecto de inundaciones

incontenibles (Hudson, Mississippi en USA; Yang-tse-kiang o el río Amarillo en China,

o en la India, el río Ganges o el Indo; presencia de huracanes o tifones de

creciente magnitud y capacidad destructora; acelerado ritmo de extinción de

especies vegetales y animales por la destrucción o perturbación de sus

ecosistemas de vida... Y así, suma y sigue.

Acelerado incremento de la población mundial.

A la gigantesca devastación provocada

por las fuerzas naturales (terremotos, tsunamis, tornados, tifones,

inundaciones, incendios incontrolables) se suma un sostenido e imparable

incremento de la población humana actual. Así, los ecosistemas naturales o los

bosques, que son las fuentes perennes de oxígeno y captación de CO2 van viendo

reducir drásticamente su superficie, especialmente en las zonas de bosques

vírgenes del Asia (Indonesia), África o América del Sur (Brasil, Colombia,

Perú, Bolivia o Paraguay). Peor aún, estas zonas devastadas totalmente por el

fuego, sujetas hoy a la erosión, se han convertido en inmensas áreas

productoras de CO2.

En el Brasil actual (poseedor del

63% de la masa boscosa mundial) esta devastación del bosque virgen por obra del

hombre toma ya ribetes impensados y recientemente ha producido el repudio y la

condenación de organizaciones internacionales como la FAO. Por más que el

presidente de Brasil Jail Bolsonaro intente negar el hecho, ello es fácilmente

demostrable y ha quedado al desnudo a través de la comparación de fotos

satelitales tomadas a través de diversos años. Situación ésta que tendrá, querámoslo

o no y a corto plazo, consecuencias incalculables para la oxigenación de todo el

planeta.

Se ha dicho siempre con razón que

la Amazonía es “el pulmón más importante

del planeta”, por su gigantesca superficie boscosa, la mayor del planeta en

la actualidad. Sin embargo, de seguir el ritmo actual de las quemas e

incendios, la Amazonía se convertiría, por el contrario, en un nuevo y

potentísimo productor de CO2, agravando aún más la ya crítica situación mundial (Cf. Fig. 2).

Las actuales autoridades de

Brasil hoy por hoy no parecen percatarse de este peligro que no solo acecha a su

país, sino al resto del mundo. ¿Una prueba reciente, contundente?. Los

recientes incendios de Australia han arrastrado enormes masas de cenizas y

polvo hasta Chile y la Argentina, creando zonas de brumas donde antes solo se

veía cielos diáfanos. El humo y las cenizas provocadas por los incendios en el

Brasil amenazan, de hecho, a todos los países vecinos y aún, a regiones muy

alejadas. No hay todavía estudios científicos que evalúen seria y concienzudamente

los daños causados a los ecosistemas de otras naciones, que con razón, se

sienten hoy perjudicadas.

La Figura Nº 2 (ver infra),

muestra de manera elocuente las áreas afectadas por los incendios recientes producidos

en América del Sur de acuerdo a la información satelítica de la NASA. Se puede observar que la mayoría de los

incendios se producen en la Amazonía brasilera y zonas limítrofes

de Ecuador, Perú y Bolivia. Los incendios

ocurridos en Chile aunque numerosos son, comparativamente, casi insignificantes

en términos del área afectada, pero para nosotros, de una magnitud y frecuencia

nunca vistas.

Lo que pocas veces se menciona en este proceso es una trágica consecuencia

del mismo. En sectores como la Amazonía, al período seco (que se ha ido

prolongando peligrosamente), suceden períodos muy lluviosos que, al precipitarse

sobre tierras arrasadas por incendios, desprenden y arrastran consigo el escaso

suelo vegetal, -de por sí pobre en nutrientes- además de todo género de

detritus, dejando al descubierto el subsuelo

infértil. Los materiales así arrastrados llegan rápida y fatalmente a

los cauces de los grandes ríos enturbiando sus aguas, causando, entre otros

daños, mortandad entre especies

acuícolas, y provocando serios problemas de subsistencia a las tribus indígenas

ribereñas, dependientes de la pesca y/ o

caza.

La Figura Nº 2 que sigue, constituye una evidencia palmaria del efecto de los grandes

incendios provocados durante este siglo

en América del Sur, especialmente en la región amazónica:

Fig.2. Superficie de incendios forestales en Américas del Sur según Join Polar Satellite System, JPSS,

(https://earthobservatory.nasa.gov/images/146355/reflecting-on-a-tumultuous-amazon-fire-season?src=ve).

(Aporte de nuestra colaboradora Srta geógrafa Daniela Rivera a este trabajo).

El Gráfico presentado, no necesita de comentarios. Nos duele ver a nuestro continente presa de

las llamas.

Donde

los absurdos se tocan.

Los absurdos más increíbles se

dan de la mano en nuestro mundo de hoy. En efecto, nos parece un absurdo contrasentido

el que la humanidad actual asista hoy asombrada a un gigantesco despliegue de tecnología

de punta en diversos rubros (astronomía, cohetería espacial, aviación y

transporte, carrera armamentista, cibernética, robótica, minería de punta,

etc.) y, al mismo tiempo, se esté

acelerando en todo el planeta la implacable aniquilación de sus paisajes

naturales y de las variadísimas especies nativas que los pueblan. Sobre todo,

en aquellas inmensas regiones, como la Amazonía, donde existía, desde

tiempos inmemoriales, el bosque como "pulmón de la tierra" y su inagotable

reserva de oxígeno. Las antiguas regiones boscosas están quedando hoy

relegadas, en muchos países, a pequeñas muestras educativas, expuestas en

parques nacionales o botánicos, o jardines zoológicos, cuyo objetivo confesado

hoy día ya no es tanto como antaño el esparcimiento o la entretención de la

población con la observación de especies exóticas, especialmente por parte de

niños y jóvenes, sino, cada vez más, la preservación y conservación futura de

numerosas especies de flora y fauna, hoy escasas o en inminente

peligro de extinción. El ritmo de la extinción de las especies de flora y

fauna, por efecto directo de la acción destructiva del hombre, es hoy dramático

y se ha acelerado en los últimos 30 años. (Ver detalle del Informe de la ONU,

BBC News, 6 de mayo del 2019).

Se calculaba entonces en unos

ocho millones el número total de especies vivas en nuestro planeta (animales y

vegetales). De éstos, un millón al menos ya ha desaparecido o está al borde de

la extinción por efecto directo de la actividad antrópica desarrollada en los

últimos quince o veinte años.

Impacto

comprobado de la desaparición o exterminio de especies animales y vegetales.

Se afirma hoy con argumentos

convincentes que desde el año 1900 a la fecha (es decir en el transcurso de 120 años)

habría desaparecido de la faz de la tierra alrededor de un millón de especies,

tanto animales como vegetales. Ahmed Djoghlaf, Secretario Ejecutivo para

la Diversidad Biológica de la ONU, aduce que el ritmo de extinción de las especies

del planeta es hoy del orden de 150 especies por día.

Con motivo de la celebración del

día Internacional de la Biodiversidad, la ONU advirtió que la humanidad pierde

hoy dicha cantidad de especies, la cual sería la mayor observada después de la

extinción de los dinosaurios en el período Cretácico Paleógeno- esto es, hace

66 millones de años (noviembre 2017).

La

sexta gran extinción.

Se afirma así que asistimos hoy a

la sexta gran extinción de especies en

el planeta, y ciertamente la mayor después de la primera. ¿Qué impacto real

tiene o tendría esta constatación?. Saben muy bien los biólogos y ecólogos, que

cada ecosistema tiene sus propios componentes vegetales y animales. A medida,

pues, que desaparecen ciertos ecosistemas naturales como bosques, manglares,

selvas, marismas, lagunas, humedales,

por las razones que sea (construcción y crecimiento de grandes ciudades,

agricultura intensiva, creación de praderas para ganadería, apertura de

carreteras, aeropuertos, etc.), con ellos desaparecen o son exterminados a la

vez sus componentes animales casi en su totalidad: son una rara excepción los organismos

que logran adaptarse a las nuevas condiciones y que logran, por ejemplo,

convivir exitosamente con la ciudad, el aeródromo o los enjambres de carreteras

y autopistas. Tal cosa ocurre sea porque ya no encuentran su alimento

particular, sea porque no tienen donde anidar o reproducirse -como la mayoría

de los insectos que dependen para ello de determinadas especies de plantas- sea

porque no tienen donde refugiarse o esconderse de sus predadores, sea porque se

ha cercenado o coartado su posibilidad de desplazamiento, sea, por fin, porque

han sido cazados y perseguidos por el hombre, desde la más remota antigüedad

por los pueblos cazadores. Este ha sido el caso de muchos mamíferos, en

especial los grandes carnívoros (leones, tigres) o herbívoros (elefantes,

hipopótamos, jirafas, rinocerontes, alces o bisontes) para conseguir sus

pieles, sus colmillos, o su carne. Y en el caso de los grandes animales marinos

(lobos marinos, ballenas, tiburones, orcas etc.), su grasa, su carne, sus aletas

o sus órganos interiores. Sea, igualmente, porque el hombre ha ido limitando e

impidiendo sistemáticamente su movilidad y sus desplazamientos naturales con la

instalación de sus cercados, alambrados, caminos y carreteras (es el caso nuestro: con lo ocurrido con los guanacos, ciervos, o huemules).

El

desconocimiento científico de muchas especies amenazadas.

Uno de los mayores problemas, fácilmente

previsible y comprensible desde un punto de vista antropológico o médico-terapéutico,

ante esta extinción masiva de muchas especies (ya no solo “amenaza”, como

antaño), es que en su mayor parte ni siquiera han alcanzado a ser bien conocidas

o estudiadas por el hombre en toda su riqueza y profundidad. Porque no solo

interesa y sirve al ser humano el conocer su pertenencia a una determinada clase,

familia, género o especie (es decir, en su adscripción a una clasificación

científica según Linneo), sino mucho más conocer sus propiedades intrínsecas, tanto

medicinales como terapéuticas, técnicas o alimenticias. Y en este variado tipo

de conocimiento, de tanta importancia para la vida humana, estamos aún en

pañales respecto de la inmensa mayoría de los seres vivos del planeta.

La bio-mímesis.

“Mímesis” (de la lengua idioma griega: μίμησις), es una voz que

significa “imitación”. De ahí derivan, en nuestro idioma castellano, mimetismo,

mimético o mimos. Bio-mímesis, por tanto, es la imitación, por medio de la aplicación de elementos de la técnica moderna, de cualidades o ventajas específicas, propias de los

seres vivos.

Desde los tiempos primerizos de

la aviación, el hombre ha intentado reproducir e imitar en su propio provecho

lo que animales o plantas ejecutan naturalmente para su supervivencia,

propagación o movimiento. Un ejemplo clásico son los audaces diseños hechos por

Leonardo da Vinci –precursor de la aeronáutica- de aparatos voladores, dibujados

ya a fines del siglo XV, tratando de imitar y reproducir el vuelo de las aves.

En la actualidad se realiza

múltiples esfuerzos por reproducir, técnicamente en laboratorio, cualidades

propias de algunos seres vivos que nos parecen valiosas o importantes y que no

poseen los seres humanos. La robótica es en este sentido, un ejemplo ilustrador.

Pienso también en el notable y versátil vuelo de los murciélagos en la

oscuridad y su portentosa capacidad para esquivar obstáculos. En la capacidad

de ciertos zancudos para posarse y caminar por el agua sin mojarse o hundirse,

o en la capacidad de ciertas babosas de crearse un camino húmedo para escapar

de la sequedad; o en las diferentes formas y características de las alas de

las aves, que les permiten sea estacionarse en el aire (como el “bailarín”, Elanus leucurus), sea proyectarse a gran

velocidad para cazar su presa en el mar

o en el pantano (como los “piqueros”: Sula

variegata), sea planear aprovechando

las corrientes aéreas ascendentes para elevarse y volar tierra adentro por muchos kilómetros,

con un mínimo gasto energético. como en el caso notable de la gaviota “garuma” del litoral norte chileno (Leucophaeus modestus) que viaja muchos

kilómetros tierra adentro, en pleno desierto tarapaqueño, para anidar allí lejos de posibles depredadores. O la portentosa

capacidad de la cabra alpina (Capra

aeragrus hircus) para trepar o sortear ágilmente riscos y precipicios, casi

perpendiculares, sin lastimarse o herirse, gracias a su fuerte musculatura y

forma particular de sus pezuñas.

Así como éstos, hay miles de casos

semejantes que recién en los últimos 3-4 decenios han sido objeto de estudios

preliminares, buscando ávidamente su aplicabilidad para enriquecer y/o

facilitar la vida del hombre actual. Con suerte, podemos decir que hoy se ha

estudiado las capacidades de apenas un 2% o tal vez menos, de las especies hoy

día vivas en el planeta.

Cuando constatamos hoy que tantos

seres vivos (vegetales y animales) están desapareciendo día a día, para

siempre, por efecto de la destrucción sistemática de sus ecosistemas propios,

empezamos recién a tomar conciencia de la gravedad de esta pérdida, por desgracia

ya en gran medida irreparable. ¿De qué nos sirve hoy conocer o haber conocido

su ADN si la especie ha desaparecido sin posibilidad alguna de restauración o resurrección?.

¡Ni siquiera hemos logrado recrear el mamut o el mastodonte, especies desaparecidas

apenas hace unos pocos milenios de sobre la faz de la tierra!. Mucho menos, las

infinitas variedades de dinosaurios extinguidos, que poblaron nuestro planeta

hace muchos millones de años, en los períodos geológicos Jurásico y Cretácico.

Los biólogos, conscientes del

peligro de exterminio inminente de muchas especies, desde hace decenios han

venido explorando y examinando estas capacidades que nos parecen extrañas o ignotas,

adquiridas gracias a una lenta adaptación genética multisecular, pero innatas

en muchos seres vivos, descubriendo cualidades y adaptaciones que hoy nos

asombran, y cuya imitación por medio de la técnica (mímesis) podría significar

impensados logros y/o adelantos para el ser humano del futuro.

El

efecto negativo de la introducción de especies foráneas provenientes de otros

ecosistemas.

Hay otro factor antrópico (es decir,

producido por la actividad humana) muy importante en la pérdida o extinción de

especies nativas y ha sido provocado por la propagación y difusión de especies

introducidas, más voraces o destructivas. A Chile, país considerado

tradicionalmente como una especie de “isla ecológica”, protegida eficazmente

por la elevada cordillera de los Andes, han estado llegando e instalándose,

desde hace más de dos siglos, varias especies foráneas de plantas y animales,

provenientes por lo general de los países vecinos, en especial de la república

argentina. Algunos casos son muy preocupantes. Diversos estudios recientes de zoólogos

y entomólogos están advirtiendo sobre los peligros que significa su presencia

para las especies nativas o endémicas del país. Mientras algunas introducciones no parecen

haber producido mayores daños (al menos perceptibles hoy), tal como sería el

caso de la codorniz (Callipepla

californica) que se ha adaptado y reproducido exitosamente en la zona

central de nuestro país y que es objeto de caza, otros animales han logrado

aclimatarse exitosamente en nuestro país, causando diversos daños.

Es el caso, por ejemplo, del

castor canadiense (Castor canadensis),

llegado a la XII región de Chile en el año 1946 y que hoy constituye una

verdadera plaga en los esteros y ríos del sur. Gran destructor de árboles para

construir sus diques en esteros y ríos, interfiere fuertemente en el hábitat y

desplazamiento de los peces autóctonos. Entre los mamíferos, desde la república

Argentina fue introducido hacia 1948 en la región de Aysén el ciervo rojo (Cervus elaphus,) procedente de cotos de

caza de la Patagonia argentina, que compite eficazmente en su hábitat con

nuestro huemul chileno (Hippocamelus

bisulcus). Otro caso preocupante y extremadamente difícil de combatir, es

la introducción del jabalí europeo (Sus

scropha) que llega a territorio nacional a comienzos de siglo XX (hacia

1910) invadiendo las regiones IX a XI. Es un gran devorador y destructor de la

vegetación endémica.

Por fin, citemos el caso de la

cabra (Capra aeragrus hircus),

introducida desde Europa durante la Colonia en las islas de Juan Fernández,

carente de habitantes autóctonos, por los corsarios europeos para tener acceso

continuo a carne fresca y que ha causado una incalculable destrucción en la

vegetación nativa de dichas islas. (Sobre este tema, vea en Internet Wikipedia:

“Vertebrados introducidos en Chile”).

Estas especies invasoras llegaron

furtivamente a nuestro país de varias maneras: a) por introducción voluntaria;

b) por escapes involuntarios desde sitios de crianza, y c) por las cargas en diversos

medios de transporte como barcos, ferrocarriles o aviones. Mientras algunas no parecerían constituir un

peligro inminente para nuestra flora o fauna, otras son consideradas indeseables

o francamente dañinas.

En el caso de los invertebrados,

especialmente los insectos, en nuestro país hay dos casos particularmente graves: la

avispa de chaqueta amarilla (Vespula germánica

y V. vulgaris), importadas desde le Argentina que destruye numerosos frutos y ataca y

devora a la abeja de miel (Apis mellifera)

en sus colmenas, y el abejorro Bombus

terrestris introducido recientemente en el año 1997 como un eficaz agente

polinizador en los invernaderos, especie que compite hoy peligrosamente con la

abeja de miel, desplazándola. Introducciones que son muy difíciles de combatir e

imposibles de destruir por completo, por haberse ya adaptado muy eficientemente

a las condiciones físicas y ecológicas del país huésped.

¿Cómo

se genera hoy la destrucción de las especies animales o vegetales)?

Con excepción de las muy

eventuales y esporádicas destrucciones masivas, operadas por el choque con la

tierra de cuerpos celestes de gran tamaño (por meteoritos u otros), situación ésta

que ha ocurrido más de una vez en nuestro planeta (v.gr. extinción de los

dinosaurios debido a la caída un gigantesco meteorito), las causales más

frecuentes suelen ser las siguientes:

a)

Aumento significativo de incendios forestales en

todo el mundo debido a las olas de calor;

b)

Creación de extensas praderas artificiales, a costa

de la destrucción y eliminación del bosque primitivo;

c)

Inundaciones frecuentes por desbordes de ríos por

tornados o monzones;

d)

Plantaciones de bosques uniespecíficos (especialmente

de pinos (Pinus radiata) o eucaliptus

(Eucaliptus globulus) para obtención

de madera. leña y postes;

e) Crecimiento desbordado de la superficie de las

ciudades en todo el mundo con la consiguiente reducción de zonas de bosques o

agrícolas;

f) Utilización en gran escala de productos químicos

industriales como desmalezadores para las grandes plantaciones, o para el

control de las plagas;

g) Proliferación de especies invasoras de plantas y

animales (vertebrados e invertebrados) de procedencia extranjera, introducidas

al país en forma voluntaria o involuntaria y que no pertenecen al ecosistema

natural.

La introducción de agentes químicos

en la agricultura y silvicultura fue iniciada en los Estados Unidos con el DDT

(Dicloro difenil tricloroetano o

(CIC6H4)CH (CCI3). Utilizado inicialmente por su descubridor el Dr. Paul

Hermann Müller como poderoso elemento para combatir la malaria, fiebre

amarilla, tifus y otras enfermedades contagiosas, siguió usándose como poderoso

pesticida e insecticida hasta el año 1972, año en que la Agencia de Protección

Ambiental de los Estados Unidos (EPA) lo prohibió definitivamente al comprobarse

el inminente peligro de su incorporación en las cadenas tróficas. Decisiva en

la adopción de esta medida fue la publicación en el año 1962 de la famosa obra

de difusión ecológica titulada: “Silent Spring” (“Primavera silenciosa”), trabajo pionero de

la zoóloga norteamericana Rachel Carson

(1907-1964) quien advirtió con vehemencia y habilidad al gran público norteamericano

y sus autoridades, acerca sus letales efectos en las poblaciones de aves e

insectos.

Ponemos hoy los ojos en Marte

o en lejanos exo-planetas en lugar de ver la miseria que provocamos a

diario en nuestro propio planeta.

Mientras dejamos en evidencia

ante el mundo nuestra audacia e inteligencia al pretender colonizar o explotar un

día la Luna o Marte, o alcanzar con instrumentos de última generación los

planetas o galaxias más alejadas de nuestro sistema solar, nos mostramos vergonzosamente

incapaces de frenar la destrucción de nuestros propios ecosistemas o la severa

contaminación de nuestros mares, ríos o lagunas. Es decir, destruimos

sistemáticamente nuestra propia morada terrenal alimentando ingenuamente la

esperanza de colonizar un día otros planetas. Aquí queda al desnudo nuestra total

incongruencia e incompetencia. Hay abundancia de dinero y en cifras siderales para

lo primero, pero es escasa y mendigante para la segunda. Campea aquí y se hace

evidente una inaudita y dolorosa paradoja que remece en lo más vivo nuestra

imaginación y hiere nuestra más profunda sensibilidad como seres humanos.

Actitud ante el peligro

inminente.

¿Es posible que aún no seamos

capaces de darnos cuenta cabal del terrible peligro que nos acecha y muy pronto?.

Nos encontramos hoy en una lucha contra el tiempo para contrarrestar o al menos

frenar en parte el alza incontenible de la temperatura media del planeta y ya

hemos aceptado con la cabeza gacha el hecho consumado de que ésta subirá

al menos en 1,5 ó 2 grados centígrados en los próximos dos decenios. Tal vez,

más. Los científicos trazan hoy negros pronósticos sobre qué lugares o sectores

de la actividad humana sufrirán, de manera inevitable, los mayores daños, mientras

los máximos políticos mundiales se disputan ciegamente entre sí el control de

las armas destructivas o la lucha por el acceso a las materias primas como el

petróleo, el uranio, el litio, o las tierras raras, ignorando o acallando el

grito desesperado de las masas hambrientas de África, Asia o América Latina.

No parece observarse en la

mayoría de los máximos líderes mundiales de hoy una clara y nítida conciencia

acerca del momento crucial que vive el planeta. Algunos, como el presidente

Donald Trump de los Estados Unidos, hasta se permiten negar o dudar de la

existencia de esta amenaza, a pesar de las severas advertencias de la comunidad

científica internacional. Nos hacen mucha falta hoy políticos clarividentes y

proactivos que pongan valientemente el dedo en las llagas de nuestra doliente

Humanidad y se decidan a tomar drásticas medidas, cueste lo que cueste. Es lo

que necesitamos hoy con urgencia.

La

ONU y las declaraciones internacionales.

Los esfuerzos de las Naciones

Unidas por enfrentar el cambio climático y sus consecuencias visibles, vienen

desarrollándose desde al menos el año 1972 (Conferencia de Estocolmo), mediante

la realización de numerosos Congresos Internacionales a los que ha ido adhiriendo

la gran mayoría de los países del mundo. No es éste el lugar para referirnos en

detalle a los primeros esfuerzos, de carácter internacional, para enfrentar los

cambios notorios del planeta con motivo de la proliferación del CO2 y sus

efectos nocivos sobre nuestro planeta.

Tal vez, se ha de considerar al “Club

de Roma” (The Club of Rome), fundado

en 1968 por Aurelio Peccei como el punto de partida de la preocupación

internacional por este espinudo tema. De hecho, el punto inicial de reflexión del

Club de Roma fue, precisamente, discutir sobre los cambios que se estaban

generando en el planeta a consecuencia de la actividad humana. Su famosa

Declaración hecha en el año 1972 con el sugestivo título de “Los Límites al Crecimiento” (“The Limits of Growth”) ciertamente pavimentó

el camino a la reflexión internacional sobre los problemas que generaba el

crecimiento desmesurado de la población humana de la mano con el uso abusivo de

los combustibles fósiles. Surge desde ese momento el interés por una nueva

disciplina y nuevos movimientos: la ecología política y la preocupación por el

Ambientalismo.

El gran desafío en las últimas

Conferencias Internacionales ha sido fijar los límites éticamente permisibles

al calentamiento global en curso, operado por las emisiones de CO2, y otro

componentes químicos de origen industrial y, hasta ahora, se ha fijado como

meta un máximo de 1,5º C si se quiere

evitar una catástrofe mundial. Con altibajos, con éxitos y fracasos, tales

Conferencias Internacionales (la última de las cuales fue celebrada en París en

junio del año 2015) han logrado poner sobre el tapete la creciente gravedad del

problema, enfatizándose la urgencia de lograr frenar el calentamiento global,

de suerte que no sobrepase los 1,5 º C, so pena de un colapso cierto ad portas.

El gran problema con que se ha

tropezado en estos eventos internacionales ha sido la reticencia de poderosos

estados, (los mayores productores de CO2), para aceptar los Protocolos que

fijan las obligaciones futuras de los países. Lamentablemente, Estados Unidos y

China –hoy los mayores contaminantes del mundo- no han prestado su colaboración

a esta agenda internacional. Poderosos intereses económicos ligados a la

extracción y comercialización del petróleo y sus derivados, se sienten

mortalmente heridos por esta potencial y drástica disminución de la

contaminación y esgrimen toda clase de falaces argumentos para negar, sea la

realidad del cambio climático en sí mismo, sea sus efectos inmediatos.

El secretario general de las Naciones

Unidas, Antonio Guterres, exhortando a los participantes, señalaba e1 1 de

diciembre de 2019 al inicio de la reunión de la COP 25, reunida en Madrid para

enfrentar este tema:

“los

últimos cinco años han sido los más calurosos jamás registrados. Los niveles

del mar son los más altos en la historia humana… El punto de no retorno ya no

está en el horizonte, está a la vista y se precipita hacia nosotros”… Hasta

ahora los esfuerzos han sido totalmente insuficientes y los compromisos del

Acuerdo de París significan un aumento de 3,2º C a menos que se tomen medidas

más drásticas…Limitar la temperatura global a un aumento de 1,5º C aún está al alcance. Las tecnologías que son

necesarias para hacer esto posible ya están disponibles”. Y agregó,

esperanzado: “las señales de esperanza se

están multiplicando. La opinión pública está despertando en todas partes. Los

jóvenes muestran un notable liderazgo y movilización”.

Para Guterres, la clave del

problema radica en la falta de voluntad política de los Estados. Voluntad

política para detener los subsidios a los combustibles fósiles o para cambiar

los impuestos a los ingresos al carbono, gravando la contaminación en lugar de

las personas. La última reunión internacional sobre este tema, celebrada en

Madrid a fines del año pasado (COP 25 en 2019) para controlar el cumplimiento

de los acuerdos de París no ha satisfecho los requerimientos que, a juicio de

los científicos, se necesitaba para frenar decididamente el incremento de la

temperatura global, por lo cual la situación se torna grave y casi

incontrolable. Aún sería tiempo de reaccionar pero, por desgracia, no se

visualiza aún una decidida reacción proactiva de parte de los gobiernos de las

grandes potencias mundiales, a pesar de los reclamos de muchos países pequeños,

que, comparativamente, han hecho mucho más que ellos por frenar el

calentamiento global (como Islandia, Dinamarca, Finlandia y otros más).

Incremento explosivo de la

población mundial.

A la ola de desastres naturales

descrita más arriba, causadas por la destrucción de la capa de ozono que nos

protege del sol y su efecto evidente en el calentamiento global, se agrega en

la actualidad el incremento sostenido, al parecer imparable, de la población

mundial. La población de nuestro planeta Tierra desde el período

correspondiente a los inicios de la revolución industrial en Europa duplicó su

población estimada en 1.000 millones de habitantes hacia el año 1800 a 2.000

millones hacia el año 1900. Hacia el año 2000 se calcula que la población mundial

creció hasta alcanzar unos 6.000 millones y hoy (2020) se estima una población

mundial de más de 7.500 millones de habitantes. Y a este ritmo, se prevé que la

población mundial en el año 2030 alcanzaría la cifra de unos 8.500 millones de

habitantes. ¿Podrá nuestro planeta acoger y alimentar poblaciones aún

superiores sin colapsar o, sin destruir sus ecosistemas naturales, o, al menos,

sin experimentar cambios radicales en su forma de vida?.

La

creciente falta de agua dulce en nuestro medio.

Por el incremento de la población

y su acceso a mejores condiciones de vida, el problema de la falta de agua

potable entre nosotros se va a tornar pronto francamente angustioso en no pocas

ciudades. Al crecer desmesuradamente el tamaño de nuestras ciudades, su

abastecimiento de agua potable se va tornando cada vez más difícil, pues las

cordilleras de donde ésta proviene (en el caso nuestro, la cordillera de los

Andes) experimentan hoy día el franco retroceso de sus glaciares eternos unido

a un descenso sostenido de la pluviosidad. Los glaciares son cada vez más

pequeños y se están derritiendo en todo el planeta, tanto en los Himalaya, como

en los Alpes, los Pirineos o los Andes de América. Los glaciólogos ya lo han

constatado con preocupación en diversas partes del mundo, también en Chile.

Desde Groenlandia e Islandia hasta la Antártida. Casos patéticos se han

observado recientemente en Islandia y en los Alpes, tal como lo ha reportado profusamente

la prensa internacional.

Población

comparativa en los grandes países del mundo.

En China, el país más populoso

del mundo, con una población total de 1.390.080.000 habitantes, la ciudad de

Shanghai (la más populosa) tiene 17.000.000, lo que representa solo el 1,2 % de

su población total; Shenzhen tiene ya una población de más de 8.615.000

habitantes y Hong Kong no le va en zaga con una población de 7.055.000

habitantes para 2017. El Japón tiene hoy una población de 126.746.000 de

habitantes. Su capital Tokio, tiene hoy una población de 39.000.000 de

habitantes, lo que representa el 30.7 % del total. La India tiene una población

total de 1.364.645.000 habitantes y Nueva Dehli, su capital, 26.000.000 de

habitantes con un crecimiento previsto de 10 millones más para el año 2030. De

este modo, su capital representa solamente el 4,7 % del total de su población.

El

problema poblacional en América del Sur.

De la comparación con las grandes

capitales del mundo y de América Latina, brota nítidamente que en América del

Sur la tendencia casi irrefrenable de la mayor parte de sus capitales es a la

formación de megápolis que acumulan entre el 20 y el 35% de su población. El

caso de nuestro país, Chile, parecería ser, al parecer, el más dramático de toda

la América Latina. Nuestra gigantesca capital respecto de nuestra población

total constituye a la verdad un verdadero engendro demográfico. La tercera

parte de la población de Chile vive hoy en su capital, esto es, apretujados en

una superficie de 640 km²!. Aunque no hemos hecho un detallado estudio al respecto,

parecería que Chile vendría a representar un caso dramático en el mundo de hoy en

cuanto a esta desproporción demográfica entre su capital y su población total.

Tal acumulación humana en una superficie tan pequeña, única, plantea y ha

planteado a lo largo de su historia, problemas inimaginables y de todo orden,

mucho más graves que el evidente problema del desplazamiento de la población a

sus lugares de trabajo.

El tamaño desmedido de nuestra capital, Santiago, comparado con otras capitales del mundo.

La capital de Chile, Santiago, alcanza, según el Censo del año 2017, la cantidad de 5,6 millones de habitantes, concentrando hoy (y esto es lo más grave) el 32,2 % de la población total del país. Como contraparte, México (país,) alcanza una población total de 133,4 millones de habitantes y su capital (México DF) alcanza a 8,850.000 habitantes, esto es el 6,65 % del país. Más cerca de nosotros, en América del Sur, la República Argentina tiene una población total actual de 44.072.000 habitantes, en tanto que su capital, Buenos Aires (el llamado “Gran Buenos Aires”), alcanza los 12.806.000 habitantes, lo que representa el 29 % de su población. El Perú tiene una población total de 32.170.000 habitantes y su capital, Lima, alcanza ya los 9.320.00 habitantes, esto es, el 29 % del total. En el caso de Colombia, su población total de acuerdo al censo del año 2018 alcanza los 45.500.000 habitantes, de los cuales 7.150.000 viven en la capital Bogotá, esto es el 15,7 % de su población total.

Fuerte

disminución del área agrícola.

A medida que las ciudades crecen

en infraestructura, superficie y población, se va reduciendo en la misma

proporción el área tradicionalmente destinada a la agricultura que la sostiene,

abastece y alimenta, disminuyendo así cada vez más el área destinada a la

producción agrícola y encareciendo significativamente los gastos de transporte

y traslado de personas, materias primas, productos agrícolas y mercaderías. Es

decir, la proporción del área ocupada por las ciudades versus el área destinada

a la superficie agrícola va en un alarmante aumento, sin visos de frenarse o

detenerse, a pesar de las polémicas políticas estatales de reducción forzada de

su población mediante un estricto control de la natalidad en algunos países,

como es el caso dramático de China o India.

Las

megapoblaciones y el ecosistema.

Merece una breve reflexión

nuestra este tema de las megápolis desde el punto de vista de la conservación

y/o preservación de las especies naturales. Casi por definición, una gran

ciudad es una gigantesca concentración de asfalto y cemento, con escasísima

presencia de áreas verdes (menos del 1% de su superficie total). A diferencia

de muchas capitales europeas, en nuestras ciudades existen muy pocos parques y

nunca, auténticos bosques, capaces de absorber el CO2 de nuestros autobuses y

vehículos. Es decir, las superficies arboladas, productoras de oxígeno, son -digámoslo

claramente- minúsculas. En nuestras calles, donde pululan verdaderos enjambres

de cables eléctricos o de cables de teléfonos, cualquier árbol es prácticamente

considerado un estorbo. Todos hemos sido testigos de las podas inapropiadas (y despiadadas)

que ejecutan los empleados municipales todos los años, contra los árboles que

se yerguen a los costados de las calles. ¿Para qué?. ¡Para “proteger” los

cables!. Son muy pocas las calles de Santiago que ostentan árboles de

consideración, de abundante follaje, grata sombra y apreciable altura. En ellas

mandan, generalmente, los horribles manojos de cables y los postes, no los

árboles. En consecuencia, casi no existen espacios por donde pueda infiltrarse al

suelo, libremente, el agua de lluvias. Todo está literalmente encementado, asfaltado.

La consecuencia es que todos los años, una pequeña lluvia produce enormes anegamientos

en la capital. Si llega a llover mucho en pocas horas, queda la debacle. Si

aquí llegara a llover como en la costa atlántica de Argentina la cantidad de 100

mm en un día, la ciudad colapsaría y quedaría el desastre total. Los sistemas

de captación y drenaje de las aguas lluvias, insuficientes, anticuados o

ineficientes, colapsan todos los años en numerosas arterias de la capital. ¡Y

esto, a veces, con lluvias débiles, de menos de 5 mm. por día!.

Destino de la fauna endémica.

¿Qué ocurre con la fauna endémica

o nativa en estas circunstancias?. Simplemente o no existe (i. e. no ha logrado

sobrevivir a los cambios) o se desplaza a otros ambientes (¡cuando puede

hacerlo!). La excepción a esta regla son los sectores más ricos de la capital,

Santiago, como Vitacura, La Dehesa, Lo Curro, Las Condes, Lo Barnechea donde

vive la gente de mayores recursos del país. Sus calles son generalmente

hermosamente arboladas y provistas de exquisita sombra en el verano. Aquí

suelen anidar varias aves. Curiosamente, hoy es posible ver con frecuencia además

del gorrión (Passer domesticus), picaflores

(Sephanoides sephanoides), zorzales (Turdus falklandii), loicas, (Sturnella loica), tencas (Mimus tenca), tordos (Curaeus curaeus) y hasta tiuques (Milvago chimango) o queltehues (Vanellus chilensis chilensis), además de

chincoles (Zonotrichia capensis) y

tórtolas de varios tamaños en los jardines (especialmente Zenaida auriculata y

Columbina picui). Porque en ellas existen mansiones dotadas de grandes

extensiones de jardines provistos de floridas enredaderas y árboles de sombra,

y sus calles, por lo general, están bordeadas por grandes árboles, generalmente

exóticos, pero de elevada talla y frondoso follaje. Si quiere Ud. formarse una idea

fiel de este tema, visite Ud., recorra, compare y fotografíe las sombreadas calles

de Vitacura, La Dehesa, Lo Curro o Lo Barnechea, con las calles de las comunas

pobres de Santiago como la Pintana, Lo Espejo, o Renca. ¡Parecen calles de dos

diferentes países del globo!: unas, propias de país desarrollado y las otras,

de país subdesarrollado o del tercer mundo!.

¿Desprecio por el árbol?.

Se suele aducir como argumento

probativo el que este aparente desprecio por el árbol propio o característico

del chileno medio y su falta de cuidado, sería producto de una rancia y

ancestral herencia española. Nuestros conquistadores en su gran mayoría venían

de Castilla, Extremadura, Almería, Murcia o Alicante, consideradas las regiones

más secas de España. Regiones resecas donde el árbol era escaso y donde la

madera era usada ampliamente, durante los crudos meses de invierno, para calefacción.

No había entonces otro posible sistema de calefacción!. El árbol natural estaba

así destinado al fuego salvo aquel generoso que daba sus frutos al hombre o al

animal. Este aparente desapego o “desprecio” por el árbol - como se ha hecho

notar por algunos escritores- se hace más notorio en el norte desértico chileno

y ha quedado plasmado en las Oficinas Salitreras de la I y II Región de Chile donde

era raro ver un árbol. ¡El agua era demasiado preciosa para “gastarla” en un

árbol!.

Aspectos positivos ante el

problema planteado. Voces alentadoras que se escucha en el Chile de hoy.

Frente a este negro y oscuro panorama,

ciertamente preocupante y desolador, surgen afortunadamente en nuestro país algunas

iniciativas, aunque muy tímidas aún, para remediar en alguna medida este candente

problema que agita hoy a la humanidad entera: el calentamiento global. Queremos

destacar algunas de ellas, pues ellas alimentan, aunque por ahora solo

tímidamente, nuestra esperanza en la capacidad del hombre de superar esta

crisis y crearse "un mundo mejor" en nuestro propio planeta.

La primera iniciativa es

dar a conocer a la ciudadanía sin tapujos la gravedad del problema que

nos afecta como humanidad. Reconocer la suma gravedad del problema, es ya solucionar

la mitad del mismo. Permítasenos un par de ejemplos.

En reciente entrevista (2019), el

ministro de hacienda de Chile Felipe Larraín Bascuñán señalaba textualmente,

ante la pregunta de un periodista acerca del grado de conciencia que existía en

el país sobre este problema:

“creo que hay una conciencia que no es total, pero que una conciencia

creciente del problema… La gente está cada vez más sensible a estos temas y lo

que tenemos que hacer es relacionar esta sensibilidad con la acción y con la acción

no solo de los gobiernos, sino también de las personas. Creo que el campo está

abonado en el sentido de que el campo está más fértil en términos de la conciencia

ciudadana del problema. Pero no solo hay que preocuparse, hay que ocuparse de

la problemática ambiental”. (cit. en entrevista de los periodistas Patricia

Marchetti y Alfonso González, publicada en Emol, 6 de mayo 2019).

El ministro aludido reconoce que “el cambio climático dejó de ser un asunto

solo medioambiental, es también un problema financiero”. (cit. ibid.). Tal explícito reconocimiento

mediante la voz autorizada de un ministro de hacienda nacional, constituye un

hecho totalmente inédito en Chile.

Conciencia

aún demasiado débil.

Nuestra impresión es que tal

conciencia es aún demasiado débil, y me atrevería a decir, todavía superficial.

En primer lugar, dicha conciencia, aunque incipiente, sólo parece hallarse en

las clases altas o medias de la población. Da la impresión de que es aún muy

escasa o nula en los estratos de menores recursos, acuciados y urgidos por las necesidades

más urgentes del diario vivir.

Por otra parte, tampoco ha

llegado a tocar aún el bolsillo de la gente. Daría la impresión de que, en

nuestro país, la gente no reacciona sino cuando se le toca el bolsillo. Se

fortalecerá, sin duda esta conciencia notablemente, si se agregan medidas

drásticas y aún dolorosas, que afecten severamente el bolsillo de aquellos que

más consumen o gasten. Como, por ejemplo, aplicar altísimos impuestos o

gravámenes al gasto excesivo de agua o al desperdicio o despilfarro de la

misma, o prohibir ciertos excesos de consumo (fijando un máximo per capita), o caducar automáticamente

licencias o permisos de captación de agua no utilizadas hoy y adquiridos solo

por razones de plusvalía económica, o prohibir y/o controlar efectivamente la

realización de sondajes profundos en zonas de extrema sequía o grave penuria de agua (Norte Grande y Norte Chico de

Chile) por cuanto agotan hoy las reservas del futuro.

La Dirección de Aguas de facto no

controla (o no puede controlar) esta situación, tal como lo hemos podido

verificar personalmente en la localidad de Pica, en la Pampa del Tamarugal. Allí

son más los pozos ilegales que los autorizados por la DGA. O la prohibición absoluta

de instalación de industrias o agroindustrias de alto requerimiento de agua

dulce en zonas desérticas o semidesérticas, a no ser que éstas se

auto-abastezcan del agua de mar.

El calentamiento

global: un tema relevante en la educación del futuro.

Por todo lo dicho hasta aquí, crear

y/o fortalecer la conciencia sobre este problema del calentamiento global y sus

graves consecuencias a futuro, debería pasar a ser hoy un tema prioritario en la educación

del país. En la educación nacional, las asignaturas de geografía, historia, educación

cívica, biología, derecho y varias otras afines, este tema debería ser enfocado

como algo fundamental. Porque por el recurso agua y su acceso o dominio, los

pueblos han tenido históricamente cruentas guerras de exterminio. Porque todas

las grandes ciudades de la antigüedad han crecido a los costados o junto a

potentes fuentes de agua; porque gracias a su presencia o ausencia, abundancia

o escasez, se han formado, a lo largo de los últimos milenios, los extensos

desiertos del Norte Grande o los frondosos bosques vírgenes del sur. Porque por

su creciente y acelerada disminución, década tras década, el desierto avanza

implacablemente hacia el sur de nuestro país, como lo han comprobado

científicamente los geógrafos analizando los índices de pluviosidad, y tal como

lo detecta claramente la situación actual de los embalses de agua de la zona

más amagada (Ver infra, gráficos Nº 2 y Nº 3).

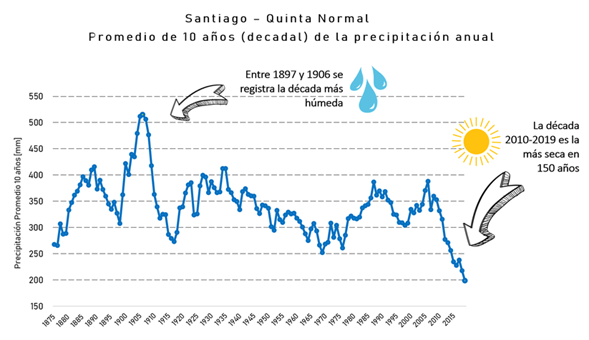

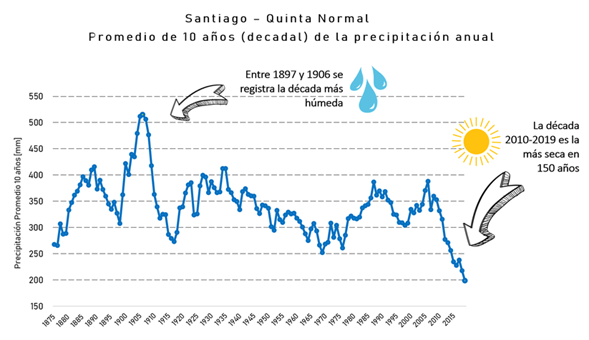

Fig.3. Fuente: Promedio decadal (10 años) de precipitación medido en la

Quinta Normal. Los registros parten en 1866, por lo que el primer valor se

calcula desde 1866 a 1875 (http://blog.meteochile.gob.cl/2019/12/23/la-decada-perdida-la-sequia-sin-tregua-que-golpea-a-chile/.

(Aporte de la Srta. geógrafa Daniela Rivera M. para este trabajo).

Las conclusiones que podemos sacar del examen de este gráfico, son evidentes:

la tendencia a la baja es francamente desoladora. ¿Se frenará el descenso o bajará

aún más?. No lo sabemos, ni tampoco tenemos hoy los medios de pronosticar con

certeza el probable comportamiento futuro, ni siquiera el cercano. Pero esta

tendencia sostenida es de por sí muy preocupante y así lo están viendo hoy los

organismos estatales comprometidos en su

gestión.

Entidad

específica para el control del agua dulce.

El ministro de agricultura de

Chile Antonio Walker, señalaba recientemente: “Estamos viviendo la sequía más grande de la historia de Chile” (3

de marzo 2020). Dada la extrema gravedad de la actual situación hídrica del

país, debería crearse un Ministerio o, al menos, una entidad estatal dedicada específicamente

al estudio y control de la situación hídrica del país, y dotado de amplios

poderes para modificar y modernizar los derechos de agua otorgados a lo largo

de los dos últimos siglos. La actual Dirección de Aguas (DGA), ya no parece cumplir

adecuadamente este rol y, además, carece totalmente de atribuciones para

controlar su uso. O no las ejerce como debiera. Y la primera tarea,

urgentísima, de dicha nueva entidad, sería modificar el Código de Aguas, que

actualmente nos rige, promulgado en dictadura y sin discusión parlamentaria, en

tiempos del gobierno del general Augusto Pinochet en 1981, hoy claramente

obsoleto y anacrónico. El Código ha permitido la adquisición y compra ad aeternum por particulares

(generalmente grandes empresas o consorcios) de derechos de agua en zonas de

interés minero o forestal, separando así arbitrariamente la tierra y el

territorio del agua que lo cruza y lo riega. Por desgracia, el agua ha pasado a

ser un bien transable en el mercado nacional como una mercadería más y quienes

lo adquieren, son aquellos que son son capaces de pagar más a por ella. ¿A

quiénes me refiero?. ¡”A buen entendedor, pocas palabras”!.

Opiniones autorizadas de autoridades y especialistas.

Son numerosas las

opiniones vertidas tanto en la prensa nacional como a nivel mundial sobre el

tema de la penuria de agua, por personeros de diversas disciplinas o connotados

políticos. Estas expresiones revelan el alto grado de preocupación que hoy se

está instalando en el mundo entero y en nuestro país y que, afortunadamente, ya

está permeando en todas las capas intelectuales y políticas de la nación. Recogeremos

aquí solo algunas, a nuestro juicio ilustrativas de lo dicho.

a. La opinión autorizada del Papa

Francisco.

En

un tema como el que nos ocupa, sería hoy pecar de omisión culposa no referirnos

a la opinión del Jefe de la iglesia católica, el Papa Francisco, expresada en su

Encíclica “Laudato sí” del 24 de mayo del año 2015. Esta encíclica

pontificia, está en la línea de las grandes encíclicas papales de carácter

social a partir de la famosa “Rerum Novarum” del papa León XIII

(1891). Documento señero sobre este tema,

de raigambre ecológica y social, que, sin tapujos, ataca el problema de frente

y sin titubeos señalando claramente el camino a seguir. La Encíclica, emanada

de la máxima autoridad de la iglesia católica (sin duda la máxima autoridad

espiritual en el mundo de hoy), nos revela la enorme preocupación del Pontífice

frente al descalabro generalizado que observamos hoy, cuyos alarmantes síntomas

hemos enumerado más arriba. Porque los efectos de la destrucción de los numerosos

medioambientes en que vivimos, repercuten mucho más fuertemente, y con efectos

letales, en las grandes masas populares, máxime las costeras, que no tienen acceso

a protección o defensa oportuna. Ellos, los pobres del mundo no pueden migrar a

otros sitios, si viven a la orilla del mar, y dependen absolutamente de éste

para su subsistencia, expuestos hoy cada vez con mayor frecuencia a huracanes,

tsunamis o –lo que es aún peor- al alza desmedida del nivel del mar que muy

pronto, según los especialistas, engullirá algunas de sus poblaciones. El Papa

Francisco desde Roma, fiel al mensaje de Cristo, muestra en forma descarnada la

gravedad del problema en sus aristas más delicadas y sensibles: el sufrimiento

y la desesperación de los más desamparados.

Un

par de textos suyos nos darán alguna idea de su inquietud:

“Estas situaciones [los

desastres ecológicos descritos más arriba]

provocan el gemido de la hermana tierra que se une al gemido de los abandonados

de mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo. Nunca hemos lastimado y

maltratado nuestra casa común como en los dos últimos dos siglos. Pero

estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta

sea lo que El soñó al crearlo, y responda a su proyecto de paz, belleza y

plenitud.

El problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta

crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos, buscando

atender a las necesidades de las generaciones actuales, incluyendo a todos, sin

perjudicar a las generaciones futuras”.

(Párrafo 53 de la Encíclica Laudato Si´ Ediciones Paulinas,

Santiago de Chile, Junio 2015: 41-42; subrayado nuestro).

Nuestra

“Casa Común”, señala el Papa Francisco en esta notable encíclica, ha sido saqueada y expoliada de sus recursos

en las últimas dos centurias. Ella debe recibir un “mejor trato” en todas

partes, si se quiere evitar el desastre ecológico y demográfico. Lo que exige

el concurso mancomunado en todos los países, de todos los sectores políticos:

de izquierda, centro y derecha, por tratarse de una causa común, de extrema

actualidad y urgencia, y de efectos desgraciadamente inescapables.

Sobre

el tema específico de la escasez de agua, el Pontífice recalca:

“Mientras se deteriora constantemente la calidad

del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este

recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes de mercado.

En realidad, el acceso al agua potable y

segura, es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la

sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de

los demás derechos humanos”. (2015, párrafo

30; énfasis propio del original).

Y

poco más abajo continúa:

“Una mayor escasez de agua provocará el

costo de los alimentos y de distintos productos que dependen de su uso Algunos

estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir escasez aguda de agua

dentro de pocas décadas, si no se actúa con urgencia. Los impactos ambientales

podrían afectar a miles de personas, pero es previsible que el control del agua

por parte de grandes empresas mundiales, se convierta en una de las principales

fuentes de conflictos de este siglo”.

(2015, párrafo 31).

Ciertamente,

no es nuestra finalidad hoy estudiar esta notable encíclica en profundidad,

pero junto a otros grandes documentos de las Naciones Unidas, como la famosa “Carta de la Tierra” (Earth Charter) del año 2000, ésta ha

pasado a ser un documento referencial imprescindible en el análisis de la

situación presente, así como en sus causas económicas y sociales, señalando nítidamente

los caminos que conducen a su solución. Entre los grandes líderes espirituales del mundo de hoy, descuellac sin duda el Papa Francisco con su voz clara y potente en su nuevo mensaje dirigido esta vez a toda la humanidad. No conocemos ningún otro lider espiritual que haya sido tan específico y claro en su mensaje dirigido a todos los hombres de buena voluntad.

b. El economista chileno Klaus Schmidt-Hebbel.

Leemos en Internet

con fecha 07-03-2019 las reflexiones escritas por el conocido economista

chileno Klaus Schmidt-Hebbel sobre el problema actual que nos aqueja. El autor

es doctor en economía en el MIT de los Estados Unidos y una autoridad en la

materia. Señala el economista que se nos vienen encima, próximamente, tres

“huracanes” (tal como él los llama) que afectarán el escenario global de la Humanidad:

a) La revolución industrial 4.0 (o cuarta revolución

industrial) la que provocará la aparición de una masa de trabajadores

prescindibles por falta de calificaciones.

b) la certeza

absoluta del cambio climático y la destrucción masiva de especies, situación que

pone en peligro la supervivencia de la especie humana. Entre los años 1970 y

hoy, hemos destruido, por actividad humana, la mitad de las especies existentes

en el planeta. De este modo, legamos a la especie humana del futuro un planeta

horrible que pone en peligro a todos.

c) La aparición

creciente de dictaduras populistas en muchos países con el consiguiente peligro

para la existencia de las democracias en el mundo.

Respecto del

inciso b), señala que solo durante el año 2017 se quemaron en Chile 600.000 hás.

de bosque nativo. Medidas más urgentes

que recomienda: acelerar el cambio de la matriz energética y cerrar pronto las

centrales termoeléctricas a carbón. Hasta aquí el economista citado.

c. Lucas Palacios Covarrubias.

Lucas Palacios, ministro de economía del país, ha señalado

hace unos pocos meses:

“Nuestra

capacidad de acumulación de nieve ha ido cayendo en forma progresiva, porque

tenemos que cuidar cada día más el agua porque los embalses nos ayudan solamente

a compensar lo que nos aportan los ríos por los deshielos. Entonces la

invitación a todos los sectores es a cuidar el agua tanto para el consumo

humano como para el productivo porque cada vez tenemos menos agua y es un

recurso riquísimo y necesario para nuestro país”. (28 de

septiembre 2018).

d.

El anuncio del Presidente Sebastián Piñera

sobre la descarbonización del país.

Leo en el noticiero

(5-06-2019) que el Presidente Sebastián Piñera anunció el “Plan de

Descarbonización” del país mediante el cierre de todas las centrales

termoeléctricas para el año 2040.

En Chile existen

hoy 28 centrales termoeléctricas a carbón, las que, en su conjunto, emiten 30

millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. De la matriz energética total del

país hoy, el 22,5% es a carbón. Las centrales más antiguas a carbón datan de

hace 37 años.

Anuncia igualmente

el Jefe de Estado con esta fecha el cierre previsible de ocho centrales a

carbón para los próximos cinco años: las más antiguas, entre ellas Puchuncaví

[Ventanas], Tocopilla y Coronel para el próximo año 2024. De aquí a cinco años,

se cerrarían las siguientes ocho centrales a carbón: en Iquique, una; en

Tocopilla, cuatro; en Puchuncaví, dos, en Coronel, una y otra en Huasco. La

central de Iquique debe cerrar en mayo 2020, Puchuncaví en noviembre 2020,

Tocopilla, Mayo 2024. El objetivo -señala el presidente Piñera- es

descarbonizar la totalidad de la matriz energética del país para el año 2040. Esto

traerá cesantía, dijo, y habrá que buscar otras fuentes de trabajo para esa

gente, pero hay que priorizar el bien mayor que es el bien ambiental.

Son éstas, sin

duda, buenas noticias para el país, pero aún insuficientes si se quiere cumplir

la meta señalada para el año 2040. ¡Extrañamente, este

auspicioso anuncio presidencial nos llega justo el mismo día en que se anuncia

el inicio de actividades de una nueva central a carbón de la empresa francesa

Engie, filial de SING, en Mejillones!. ¿Paradoja, enajenación o absurdo?. Este hecho, en todo caso, deja en evidencia la falta de coordinación de las

políticas públicas.

e. En otros países.

También

recientemente (04-06-2019), Finlandia, uno de los países más avanzados del

mundo en esta materia, anuncia que para el año 2035 su matriz energética estará

totalmente libre de carbón usando solamente energías limpias. Alemania, en

cambio, al igual que Chile hoy, se ha fijado el plazo del año 2040 para descarbonizar

todas sus fuentes de energía. El problema ad

portas es que tales fechas nos parecen hoy muy tardías, dada la urgencia

que requiere el remedio.

La penuria de agua para el regadío en el Norte agrícola de Chile.

En el Cuadro que

presentamos a continuación se muestra la situación de algunos de los embalses

en la zona agrícola más seca de Chile. Hoy día existe en el país un total de

sesenta embalses. Fueron construidos a lo largo de los años para acopiar el

agua que se vierte en los ríos y poder controlar su caudal para entregarlo,

medido, al uso domiciliario o a la agricultura local. La capacidad actual

(2019) de éstos para acopiar el agua para el riego es un indicio patente de la

escasez de pluviosidad que ha caído en la zona montañosa respectiva en forma de

nieve.

Situación hídrica de

algunos Embalses, los más afectados, (de la IV y V Región del país) al mes de mayo

2019:

Gráfico

Nº 1.

|

Nombre

Embalse.

|

Comuna

|

Déficit

de agua

|

|

Embalse Cogotí

|

Combarbalá

|

-74%

|

|

Embalse La

Paloma

|

Monte Patria

|

-90%

|

|

Embalse Huintil

|

Illapel

|

-94%

|

|

Embalse Peñuelas

|

Valparaíso

|

-91%

|

Fuente: Boletín Hidrológico del Ministerio de Obras

Públicas, Nº 493.

Hoy día (marzo

2020), la situación es bastante más dramática, a causa de la escasa

precipitación caída durante el año 2019 en las zonas donde existen embalses. Durante

el año 2019 en nuestra zona (Las Canteras, Chicureo) solo cayeron 65 mm.

(compare con Gráfico Nº 3, abajo).

Contrasta esta situación fuertemente con la

gran cantidad de agua caída en las regiones sureñas, desde la X a la XII Región, áreas donde no existen embalses porque no se

necesitan.

Incidencia de los incendios forestales.

La confluencia de las

numerosas variables aquí analizadas (sequías prolongadas, calentamiento global

expresado en la elevación de la temperatura media, tala de bosques, etc.), ha

traído consigo otra espantosa plaga de nuestro tiempo: la propagación de

incendios forestales cada vez más devastadores. En los grandes bosques, se

acumulan por miles, además de los árboles vivos, los que han caído y están

secos, sus ramas y sus hojas secas. Estos materiales constituyen “la mejor “pólvora”

para la propagación del fuego. California, en los Estados Unidos, ha conocido

en el año 2018, el peor incendio de su historia, el llamado “Camp Fire”, que cobró 94 vidas humanas y

consumió completamente 6.713 viviendas (Cfr. Alexander Kurtis, Ravani, Sarah y

Aliday Erin, en California Chronicle,

10 noviembre 2018). El año anterior, en octubre del año 2017 se habían quemado

en el Norte de California, más de 86.000 ha. de bosques. (Cfr. The New

York Times, “Wild fires sweep across

northern California”, October 10, 2017).

En nuestro país,

Chile, en el año 2017 se quemaron en la

zona centro-sur, 587.000 ha de bosque, tanto nativo como foráneo (pinos y eucaliptus).

Y en el año 2019, la región der Aysén (Cochrane, sector Colonia Sur) vivió su

peor catástrofe al quemarse más de 11.000 ha de bosque nativo. Fue la peor catástrofe

ocurrida en Aysén después del terrible incendio del verano de 1998 cuando fueron consumidas más 30.000 ha por el fuego.

En la región de la

Araucanía los incendios forestales y su área de devastación se ha triplicado en

2019 en comparación con el año 2017. Las autoridades sospechan que se trataría,

en su mayoría, de incendios intencionales provocados en la zona de conflicto

mapuche contra las instalaciones de colonos o de las compañías forestales en

tierras que pertenecieran antiguamente a las comunidades indígenas. (Cfr. “Emergencia incendios forestales 2017”,

Informe publicado por Daniel Barrera Pedraza, marzo 2017, Centro de información

silvo-agropecuaria CIS, ODEPA. Santiago de Chile).

Entre los meses de

junio 2018 y julio de 2019 se quemaron

en Chile casi 80.000 ha de bosques y matorrales, siendo el doble de las

registradas en el período anterior de 1 año (Fuente: CONAF, 4 d Julio 2019).

¿Por qué ocurren estos devastadores incendios en Chile?.

“De acuerdo a Marc Castellnou, especialista

en análisis de incendios forestales de la Unión Europea, los eventos ocurridos

en Chile centro-sur entre el 18 de enero y el 5 de febrero de 2017 en los meses

de enero y febrero de 2017, constituyeron una “Tormenta de Fuego”. (Cita

textual del técnico Daniel Barrera Pedraza, en trabajo citado más arriba).

El mismo experto señala,

en su trabajo de 2017 que “Chile es uno de los países más vulnerables

del mundo a los efectos del cambio climático según el Grupo

Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPPC por sus siglas

en inglés), donde las más claras manifestaciones tienen que ver con eventos

extremos, como sequías o lluvias intensas, gatilladas por manifestaciones

meteorológicas (cit. ibídem; énfasis

nuestro).

Sumatoria de efectos destructores.

A los efectos del

calentamiento global general con fuerte alza de la temperatura en los meses de

verano (diciembre-marzo), se suman los efectos concomitantes de vientos muy

intensos o huracanes, muy baja humedad relativa del aire (i.e. extrema sequedad del aire), escasa

nubosidad, vientos costeros cálidos procedentes del sur, acumulación de hojarasca

y vegetación reseca en los bosques, incremento del estrés hídrico en la vegetación, por efecto de la grave

sequía prolongada acumulada por más de una década.

Según el

especialista francés Castellnou que ha seguido muy de cerca todo lo ocurrido en

Chile, “no hay país en el mundo que sea capaz de enfrentar, solo, una

emergencia de este tipo”.

Observaciones in situ de los efectos

visibles de la sequía prolongada de la zona central de Chile.

Mi lugar de

observación es la zona en los lomajes bajos del cerro llamado “El León”, o por

otros “Pan de Azúcar”, que alcanza una

altitud de unos 120 m sobre el valle. Se ubica en el km 16 de la Carretera San

Martín o autopista Los Libertadores, inmediato al pueblo artesanal de Las

Canteras, Comuna de Colina, Región Metropolitana (coordenadas geográficas: 33º

18´ 31´´ S, y 70º 41´ 58´´ W).

En este lugar,

donde resido desde hace dos años, hemos podido presenciar los efectos visibles

de la prolongada sequía que afecta a esta zona del centro del país. Nuestras

observaciones son fruto de la observación frecuente de la vegetación del sector

de lomajes del cerro “El León”, durante los años 2019 y 2020, las que han

quedado apuntadas en detalle en nuestros Diarios de Campo, (vols. 100 y 101).

Resumiremos nuestras

observaciones en los siguientes puntos.

Situación

de la vegetación arbórea y arbustiva.

LLLas dos únicas especies arbóreas autóctonas existentes

en nuestra área de observación son el algarrobo (Prosopis chilensis) y el espino (Acacia caven). Son ejemplares típicos del bosque esclerófilo de la

zona central de Chile. A pesar de tratarse de plantas xerofíticas,

acostumbradas a largos períodos de sequía, nos ha llamado la atención la gran cantidad

de ejemplares muertos o moribundos de ambas especies, tanto en las faldas del

cerro como en los planos adyacentes donde aún se conserva la flora nativa. (Ver

Figs. 1, 2 y 3, abajo). Sus tristes despojos se ven por todos lados y se yerguen

aún enhiestos como testimonio de la reciente catástrofe.

No se

observa en parte alguna renovales o ejemplares nuevos, de pequeña talla, que pudieran

augurar un posible repoblamiento futuro. Hoy, evidentemente, ambas especies carecen

de propagación natural en este ecosistema. Téngase presente que, desde hace más

de 30 años, ya no se presentan aquí (como antaño) hatos de cabras, grandes consumidores

de la vegetación y sus semillas. El área está cerrada.

En el

caso de los arbustos, un síntoma elocuente es la escasísima floración observada